Alexandre Dumas, uno dei Mille

Nel 1860 lo scrittore si unì alla spedizione del suo amico Garibaldi, non solo come osservatore: procurò armi e fece da tramite con don Liborio Romano per organizzare l'ingresso del generale a Napoli

Ero venuto qui [a Genova] per scrivere la fine delle Memorie di Garibaldi; quando dico la fine, capirete che intendo la fine della prima parte. Al ritmo che sta tenendo, il mio eroe promette di fornirmi una lunga serie di volumi!

Così scriveva Alexandre Dumas all’inizio di I Garibaldini (1861),1 una sorta di instant book in cui lo scrittore francese raccontò la Spedizione dei Mille, a cui prese parte in prima persona.

Dumas aveva un conto aperto con i Borbone. Suo padre, Thomas Alexandre Davy de la Pailleterie, generale della rivoluzione francese, era stato catturato a Taranto sulla via del ritorno dalla spedizione di Napoleone in Egitto (1799) e imprigionato a Brindisi dall’allora re del Regno delle Due Sicilie, Ferdinando IV. Più tardi, lo stesso Alexandre Dumas aveva preso parte alla rivoluzione del 1830 in Francia, che aveva cacciato l’ultimo re Borbone, Carlo X. Inoltre lo scrittore era già stato in Sicilia molti anni prima, nel 1835, e aveva preso contatti con i Carbonari che già allora stavano progettando una insurrezione nell’isola (di questo viaggio in Sicilia avevo già scritto nella puntata Le isole di Alexandre Dumas).

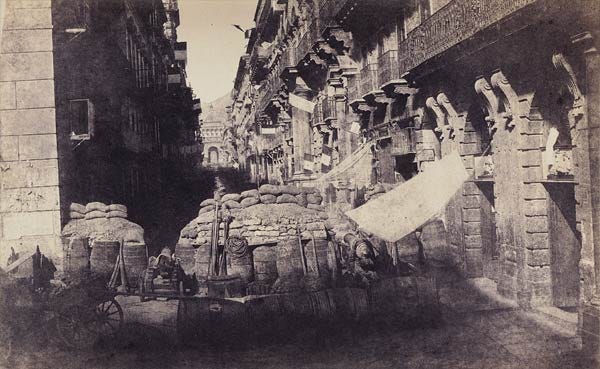

Insomma nel 1860 Dumas era un rivoluzionario consumato (aveva 58 anni) e appena venne a sapere che Garibaldi era entrato a Palermo non esitò a raggiungerlo, salpando per la Sicilia a bordo della goletta Emma (su cui trasportava tra l’altro lettere e mille carabine da consegnare al generale). Dopo un veloce passaggio di fronte all’isola di Caprera, Dumas arrivò a Palermo mentre in città era in corso una tregua: Garibaldi si era proclamato dittatore della Sicilia; diverse migliaia di soldati napoletani rimanevano asserragliati nei forti e nelle caserme, ma invece di dare battaglia pian piano evacuavano verso Napoli imbarcandosi su navi a vapore. Le strade di Palermo intanto erano piene di barricate. Dumas le attraversò e ce le racconta così.

La vista delle barricate mi ringiovanisce di 30 anni; in questa rivoluzione rivedo, tratto per tratto, quella del 1830. Non manca nulla in somiglianza: è un altro Borbone che viene cacciato, e come Parigi, Palermo ha il suo la Fayette, vincitore, anche lui, in America. Ho fatto la mia parte nella prima, e non voglio arrivare troppo tardi per prendere parte a questa.

Camminiamo sulle barricate e, tra le barricate sulle rovine. Venticinque o trenta case, crollate sui loro abitanti, fumano ancora; a ogni momento si tirano fuori cadaveri da quelle rovine. Arriviamo alla magnifica cattedrale costruita da Ruggero; a una delle statue che stanno sul muro che circonda l’edificio, la testa è stata staccata da un colpo di cannone; le altre sono crivellate di pallottole. Di fronte alla cattedrale, la casa del console di Napoli a Londra, bruciata dagli stessi Napoletani, che vi si erano asserragliati e che l’avevano incendiata ritirandosi, fuma e cade a pezzi.

Nella cattedrale avvenne finalmente il faccia a faccia tra Dumas e Garibaldi.

Nello stesso istante in cui misi gli occhi sul generale, lui li mise su di me. Lanciò un grido di gioia che mi raggiunse dritto al cuore.

— Caro Dumas, disse, mi mancavate.

— Anche io vi cerco, lo vedete. I miei complimenti, mio caro generale.

— Non è a me che bisogna farli, è a quegli uomini là; che giganti, amico mio!

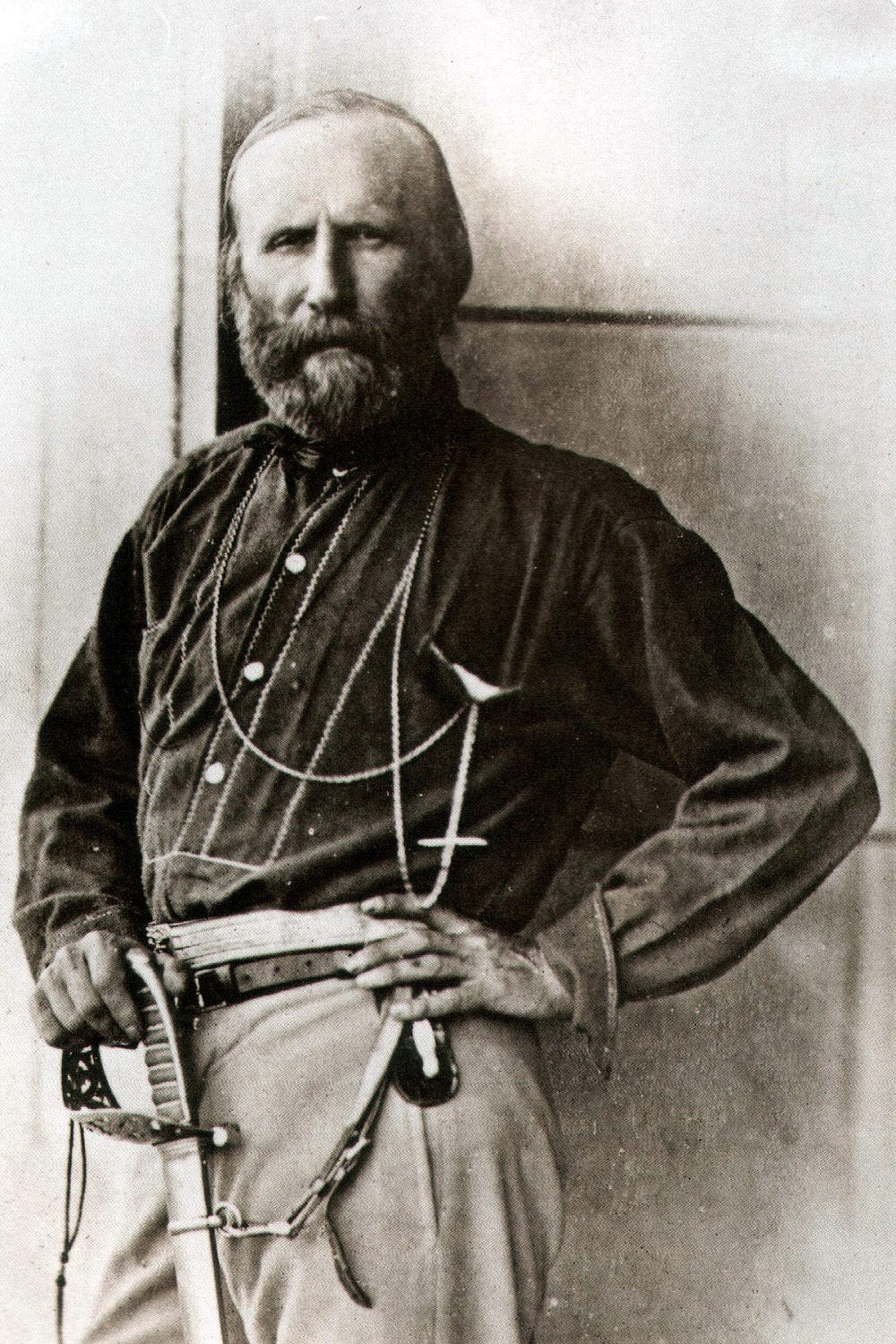

Era veramente magnifico, questo dittatore sul punto di donare due milioni di uomini al suo re, con il suo cappello di feltro scornato da una pallottola, la sua camicia rossa, i suoi tradizionali pantaloni grigi e il suo foulard annodato attorno al collo che fa da cappuccio gettato all’indietro.

Garibaldi e Dumas andarono quindi a mangiare insieme, tenendosi sottobraccio.

— Dove alloggiate? mi chiese al momento del dessert.

— Al momento, a bordo della mia goletta.

— Non potete restare lì; potrebbe darsi il caso che il soggiorno non si riveli molto salutare.

— Mi indichi un luogo dove poter piazzare tre o quattro tende, ci accamperemo lì.

— Aspettate, ho un’idea migliore. — Cenni!

Cenni era il suo capo di stato maggiore.

— Generale? disse avanzando.

— Hai degli alloggi liberi al palazzo reale?

— Non c’è ancora nessuno.

— Dai il migliore a Dumas.

— Quello del governatore, se volete, generale.

— Come, se lo voglio! Lo credo bene, un uomo che mi porta lettere che annunciano duemilacinquecento uomini, diecimila fucili e due battelli a vapore! Gli alloggi del governatore a Dumas, e tenete per me un alloggio di fianco al suo.

— D’accordo, generale.

— Organizzatevi come meglio potete e alloggiate là il più a lungo possibile: farà piacere al re di Napoli sapere di avere voi come affittuario. A proposito, le mie carabine?

— Sono a bordo.

I Garibaldini è un libro a metà tra il reportage di guerra e il diario di viaggio. Dumas ci racconta la battaglia di Calatafimi, ad esempio, ma trovo molto più interessante la descrizione di Palermo in pieno delirio garibaldino.

Dato che i soldati di Garibaldi sono vestiti di camicie rosse, il colore rosso è diventato di moda, e tutte le stoffe rosse hanno raddoppiato di prezzo. Una semplice camicia di cotone rosso costa oggi quindici franchi. Ne risulta che le strade e le piazze di Palermo hanno l’aria di un grande campo di papaveri. La sera, ogni finestra, al fianco della bandiera verde, rossa e bianca, mostra due lanterne; non c’è nulla di più curioso che la città vista dalla piazza delle Quattro nazioni, vale a dire dall’incrocio che fanno le due strade di Toledo e di Maqueda. Si direbbero quattro fiumi di fiamme che escono dalla stessa sorgente.

Dalle sue stanze al Palazzo Reale, Dumas aveva un osservatorio privilegiato sulla città. Tutte le mattine davanti al palazzo si distribuiva pane e denaro. “Lo stupore di questo popolo superstizioso è grande; sono stati affamati da un viceré cattolico; vengono nutriti da un generale scomunicato”. Non tutto andava liscio, naturalmente. L’inflazione galoppava e le vendette contro gli “sbirri” del vecchio regime erano all’ordine del giorno. Ogni tanto si sentiva un colpo di arma da fuoco, partito da mani inesperte che ancora non sapevano maneggiare un fucile.

Sotto gli alloggi di Dumas e di Garibaldi si alternavano le serenate suonate dai legionari e dalla guardia nazionale; il palazzo era sempre pieno di volontari e di picciotti, in una confusione perenne: “I siciliani sono, dopo i napoletani, il popolo più chiassoso della Terra”, ci fa sapere Dumas. Dentro il palazzo, Garibaldi alla fine aveva giudicato troppo grande l’appartamento che gli era stato preparato e si era ritirato in un piccolo padiglione alla fine di una terrazza. Era esasperato dai domestici del viceré, che avrebbero voluto mantenere per lui le tradizioni principesche, e dai siciliani che non rinunciavano a chiamarlo “Eccellenza” e che volevano per forza baciargli le mani.

Tuttavia per Dumas i progressi erano evidenti. I Napoletani avevano abbandonato Catania e in tutta la Sicilia mantenevano solo Siracusa e Messina: una spedizione all’interno dell’isola guidata dal colonnello Turr si preparava a partire, e Dumas era pronto a seguirla.

Quando attraversai la Sicilia, nel 1835, lo feci con un capo brigante a cui avevo dato dieci piastre per proteggermi. Oggi sto per attraversarla con una scorta di mille uomini venuti per liberarla dai suoi due flagelli, i briganti e i Borbone.

Dumas viaggiava con una lettera di Garibaldi che gli apriva la strada e che recitava (nell’italiano di Dumas):

Si lasci liberalmente passare in Sicilia l’illustro uomo ed intimo amico mio Alessandro Dumas. Anzi sarò ben riconoscente à qualunque gentilezza à lui compartirà.

Da Palermo Dumas scese quindi fino ad Agrigento, poi si imbarcò con l’intenzione di far vela per Malta. Ma a Licata, dove si era fermato a fare provviste, si fece prendere dai rimorsi: “Non assisterò quindi al finale di questo grande dramma della resurrezione di un popolo? Non aiuterò per quanto è in mio potere di fare?”. Così da Malta Dumas tornò a Catania.

Furono tre giorni di festa. La prima sera, ci fu musica; la seconda sera, musica e luminarie; e la terza sera, nel bel mezzo della musica e delle luminarie, il consiglio municipale venne a offrirmi le mie lettere di cittadinanza, che mi erano state concesse all’unanimità. Era la quarta volta che venivo proclamato cittadino in Sicilia.

Nel frattempo Garibaldi era impegnato nella battaglia di Milazzo: Dumas lo raggiunse offrendosi di procurare armi dalla Francia, ma il generale aveva anche un altro incarico per lo scrittore:

— Al vostro ritorno, Dumas, sapete cosa dovreste fare?

— Che cosa?

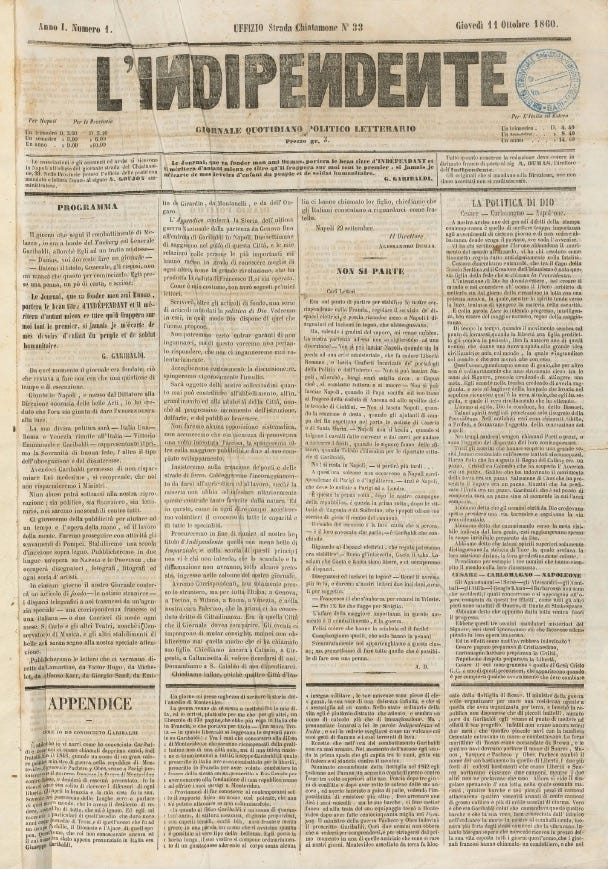

— Un giornale.

—Parbleu! ci avevo già pensato; mi dia il titolo, mio caro generale; non attendo che quello per cominciare.

Allora riprese la penna e scrisse:

«Il giornale che il mio amico Dumas fonderà a Palermo avrà il bel titolo de L’Indipendente, e se lo meriterà tanto più quanto vorrà cominciare col non risparmiarmi, se mai mi allontanerò dal mio dovere di figlio del popolo e dai miei principi umanitari.»

Conquistata l’intera Sicilia, la spedizione garibaldina ebbe una battuta d’arresto di circa un mese (da metà luglio a metà agosto): lo stretto di Messina era ben sorvegliato e lo sbarco in Calabria non era semplice. Dumas, nel frattempo, sempre a bordo della sua goletta Emma, si trovava in rada al porto di Napoli, senza poter sbarcare perché aveva “l’onore di essere condannato a quattro anni di galera per colpa di Sua Maestà Ferdinando”.

Lo scrittore aspettava l’arrivo di Garibaldi e ne I Garibaldini ci racconta l’atmosfera piuttosto confusa e sovra eccitata che si respirava nel Regno di Napoli.

Nessuno sapeva dove fosse Garibaldi, ma allo stesso tempo Garibaldi era ovunque. “Si dicono le cose più strane su di lui. Si sa che è capace di tutto. Napoli è convinta che sia a otto giorni [di viaggio], che fosse nel porto a bordo de l’Adélaïde [una nave piemontese]”. Alcuni pensavano che il generale fosse stato richiamato a Torino, ma quando Dumas da Napoli si spostò a Salerno si diffuse la voce che Garibaldi fosse proprio sulla sua goletta.

Si sparge la voce che Garibaldi sia a bordo; tutte le barche del porto scivolano verso l’Emma come uno stormo di uccelli di mare […]; l’Emma è completamente circondata. Sono costretto a dare la mia parola d’onore che sono solo.

Nel frattempo sulla terraferma, per tentare di mantenere il trono, il re Francesco II aveva concesso la costituzione, ma era ormai fuori tempo massimo. “Nessuno crede alla sua buona fede”, scrive Dumas. Il regno ha improvvisamente aperto la porta alla libertà di organizzazione e di stampa, e così a Napoli, circola senza problemi un giornale intitolato proprio Garibaldi “che predica apertamente la rivolta”. Ma il regno era ormai sul punto di crollare con rivolte e insurrezioni che scoppiavano un po’ dappertutto.

A un certo punto sulla goletta di Dumas si presentò don Liborio Romano, ministro dell’Interno del regno. Romano era praticamente l’equivalente di Cavour per il Regno di Napoli. Spiegò a Dumas, sapendolo amico intimo di Garibaldi, che avrebbe lottato per la causa costituzionale fin quando possibile, ma se costretto avrebbe dichiarato il re un traditore della costituzione e si sarebbe unito a Garibaldi. In pratica sulla goletta di Dumas si stava preparando l’arrivo pacifico del generale a Napoli. Dopo un po’ di trattative Dumas scrisse a Garibaldi:

In nome del cielo, amico mio, non serve più un solo colpo di fucile! È inutile, Napoli è vostra. Venite presto a Salerno, e da lì, fate sapere a Liborio Romano che ci siete; lui vi verrà a prendere a Salerno con una delegazione di ministri, vi attenderà alla stazione del treno. Venite senza perdere un minuto. Non vi serve un esercito: il vostro nome da solo vale un’armata.

E così in effetti accadde il 7 settembre del 1860, quando Garibaldi entrò a Napoli in treno, accompagnato da don Liborio Romano. Il re Francesco II se ne era andato il giorno prima, ma aveva fatto in tempo a ordinare che la goletta di Dumas fosse costretta a lasciare il porto di Napoli. Lo scrittore si perse così l’ingresso di Garibaldi in città: riuscì infine a raggiungerlo il 13 settembre.

Garibaldi mi attendeva subito al mio arrivo. Va da sé che mi aspettava anche don Liborio Romano. Lo incontrammo per strada. Don Liborio era ancora tutto preso dal fervore della vittoria. Mi condusse al palazzo d’Angri. Trovammo il generale al quarto piano, nella mansarda, secondo la sua abitudine.

— Ah! Eccoti, esclamò vedendomi. Grazie al cielo, ti sei fatto attendere!

Era la prima volta che il generale mi dava del tu. Mi gettai tra le sue braccia piangendo di gioia2.

Per sostenere il progetto

Alcuni episodi - uno su tre - di questa newsletter sono fatti di disegni miei e di tavole in via di lavorazione per il fumetto che sto facendo, e sono riservati a chi sottoscrive un abbonamento (mensile o annuale). Per iscriversi basta pigiare il bottoncino qui sotto.

Un altro modo per sostenere il progetto è condividere un singolo post o l’intera newsletter. In ogni caso grazie di cuore!

Pubblicato in italiano da Einaudi con il titolo Viva Garibaldi! Un’odissea nel 1860.

Garibaldi aveva anche una sorpresa per Dumas: la nomina a direttore degli scavi e dei musei e la sistemazione al palazzo di Chiatamone. Tuttavia la notizia non fu accolta molto bene in città: Dumas rimase in carica fino al 1864, poi diede le dimissioni e rientrò in Francia.